Por Margarita Rubio y Javier Ferri

La crisis financiera apuntó con toda crudeza hacia la necesidad de reforzar las medidas necesarias para asegurar la estabilidad financiera y minimizar el riesgo sistémico en las economías. Ese es el origen de las políticas macroprudenciales que José Luis Peydró nos introdujo aquí. En esta entrada pretendemos dar una visión general del estado de las políticas macroprudenciales en Europa, dadas las circunstancias particulares que concurren en una unión monetaria, y comentar su aplicación en España.

En una unión monetaria que se encamina hacia una unión bancaria, el contagio de los riesgos financieros de un país sobre los restantes es todavía más evidente. Además, la política monetaria está restringida a nivel central y sólo de un modo indirecto puede atender las necesidades particulares de los países que la integran. Sin embargo, los países de la zona euro no son simétricos, ni en el comportamiento de la inflación, ni en las características de sus sistemas financieros, mercados de crédito, o en la propensión a sufrir fuertes oscilaciones en el precio de algunos activos, como la vivienda. Estos hechos apoyan la existencia de autoridades macroprudenciales nacionales, con capacidad de elegir sus propios instrumentos, junto con otra autoridad supranacional que realice labores de coordinación.

El Mecanismo Único de Supervisión Europea (SNM en inglés) asigna las responsabilidades macroprudenciales conjuntamente tanto al BCE como a las autoridades macroprudenciales nacionales. En particular, las autoridades nacionales tienen la capacidad de implementar las medidas a nivel nacional, mientras que el BCE se encarga de diseñar y asignar las distintas herramientas a las autoridades nacionales. Existe un tercer organismo, la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB en inglés) que tiene encargada la misión de vigilancia del sistema financiero europeo y la valoración y prevención de los riesgos sistémicos. Para ello monitoriza toda la actividad macroprudencial europea y lanza recomendaciones, constituyéndose en una especie de centro de recogida de información.

Este organigrama tricefálico plantea varias dudas. En primer lugar, puede resultar complicado establecer una clara división de poderes entre las funciones macropru del BCE y de la ESRB, pues en ocasiones parecen solaparse. En segundo lugar, el ESRB debería disponer de mayor capacidad coercitiva para forzar la coordinación entre países y evitar comportamientos de “gorrón”, que se producen cuando algunos países se aprovechan de la legislación de los países de su entorno para evitar introducir medidas impopulares. Por último, la política monetaria y la macroprudencial pueden, en ocasiones, entrar en conflicto, deteriorando la credibilidad del BCE en su apuesta por sus distintos objetivos. Esto puede suceder cuando su estrategia monetaria se correlaciona con tendencias anormales en el precio de algunos activos, como consecuencia, por ejemplo, de prolongados periodos de tipos de interés muy bajos. Una solución a estos tres problemas sería transferir la autoridad macroprudencial supranacional al ESRB, garantizando una plena coordinación con la política monetaria a través de la representación del BCE en el ESRB.

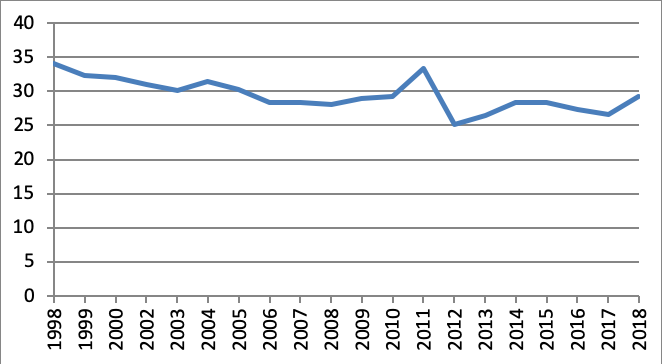

No existe una herramienta macroprudencial única que sea superior al resto desde el punto de vista de la eliminación de los riesgos sistémicos, por lo que los países miembros tienen disponible una amplia batería de medidas, desde los requisitos contracíclicos de capital hasta los límites a la relación préstamo-valor (Loan-to-Value en inglés, LTV) más adecuados para evitar burbujas en el mercado monetario. Una lista más extensa de los instrumentos disponibles puede encontrase aquí. En el Gráfico 1 pueden observarse las acciones macropru realizadas por los países en Europa, según el último informe publicado por el ESRB.

Gráfico 1. Número de medidas sustantivas notificadas al ESBR

España no ha sido especialmente activa durante el periodo 2014-17[i] en la implementación de medidas macropru, pues no figura haber comunicado ninguna actuación sustancial al ESRB. En virtud del artículo 136 de la Directiva 2013/36/EU (CRD IV) la autoridad designada para fijar los colchones de capital contracíclicos (countercyclical capital buffers) es el Banco de España. Cada tres meses, como parte de su labor macroprudencial, el Banco de España decide la tasa de exceso de capital que impone a las entidades de crédito en función de los riesgos detectados. Al no detectar riesgos importantes procedentes de la evolución del crédito, el Banco de España sigue manteniendo la tasa del capital buffer en un 0%, lo que explica en parte su no aparición en el gráfico anterior.

El Banco de España fue pionero en Europa, mucho antes de la crisis financiera internacional, en la implementación de medidas macropru a través de su programa de provisiones dinámicas, una versión de los colchones de capital contracíclicos que hoy sigue gestionando. Jesús Saurina explicaba aquí la racionalidad detrás de las provisiones dinámicas y sus potenciales efectos positivos sobre la capacidad de resistencia de los bancos (y del conjunto del sistema financiero) a situaciones adversas. Pese a adelantarse a su tiempo, el programa macropru del Banco de España no fue capaz de evitar una crisis financiera con consecuencias macroeconómicas devastadoras a nivel agregado en el sector real de la economía. Básicamente por dos razones: su labor de supervisión se descosió por los bajos de las interferencias políticas regionales en las Cajas de Ahorros, y no actuó de forma eficaz para frenar la burbuja que durante la expansión se fue generando en el mercado español de la vivienda. Así, a pesar de la obsesión del Banco de España por provisionar el riesgo de los bancos, los LTVs se situaron, hasta el estallido de la crisis, en valores anormalmente elevados.

Precisamente la experiencia de España apunta claramente a la necesidad de no olvidar otras herramientas macroprudenciales, más allá de las que impactan directamente sobre los balances bancarios, y de permanecer vigilante para preservarlas de intereses políticos espurios. Pese a tenerlo durante varios años planificado a partir de la Recomendación ESRB/2011/3 del ESRB, no ha sido hasta hace unas pocas semanas que en España se ha creado una verdadera autoridad macroprudencial, con el nombre de Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI), siendo el penúltimo país de Europa en hacerlo. Este retraso explicaría el resto de la no aparición de España en el Gráfico 1. Según esta nota de prensa, con la creación de la AMCESFI España cuenta (habría que añadir que por fin) con mecanismos de supervisión macroprudenciales similares a los de los principales países europeos.

La AMCESFI está adscrita al Ministerio de Economía y Empresa y participada por el BdE, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Preside su Consejo la Ministra de Economía, siendo el Gobernador del BdE su vicepresidente. Los precedentes antes comentados del fracaso de la política macroprudencial en España por las interferencias políticas, junto con el hecho de que la DGSFP dependa directamente del Ministerio de Economía, o de que la presidencia de la CNMV haya sido un cargo altamente politizado, deja la participación del BdE en una clara posición de debilidad con respecto al poder político, y resta credibilidad a la institución recién nacida.

La AMCESFI tendrá la capacidad de implementar un amplio abanico de medidas macroprudenciales. Sin embargo, el correcto diseño de la política macropru plantea una serie de retos entre los que se encuentran los siguientes: la identificación y cuantificación de las posibles disyuntivas entre los instrumentos macropru y el crecimiento (véase Boar et al, 2017); la elección del grado de delegación de las políticas macropru en los distintos países europeos, y las posibles ventajas de la coordinación (véase Rubio, 2018); la coordinación entre las políticas monetaria y macropru (ver este informe del Bundesbank); el efecto del límite cero del tipo de interés sobre las posibilidades de coordinación entre políticas; o la interacción entre la política macropru y la fiscal, incluyendo la elección sobre el grado de progresividad de los impuestos. En futuras entradas en este blog iremos explicando algunos de los resultados que estamos obteniendo en un proyecto de investigación sobre la interacción de estas políticas, en el que también participan otros profesores.

[i] En un Gráfico similar para el periodo 2014-15 tampoco se observa ninguna comunicación macroprudencial de España.

Análisis Programa PSOE

Análisis Programa PSOE

Un programa socialdemócrata del s. XXI

Un programa socialdemócrata del s. XXI

Positivo: priorizan el largo plazo en sus medidas

Positivo: priorizan el largo plazo en sus medidas Mi análisis

Mi análisis  Propuestas aceptadas por muchos de nosotros. Pero ya no son creíbles tras 4 años de gobierno en ayuntamientos

Propuestas aceptadas por muchos de nosotros. Pero ya no son creíbles tras 4 años de gobierno en ayuntamientos

de

de

Su programa económico cojea donde todos: no dicen cómo lo van a lograr

Su programa económico cojea donde todos: no dicen cómo lo van a lograr déficit estructural,

déficit estructural,  impuestos y gestionar otro episodio de inestabilidad financiera.

impuestos y gestionar otro episodio de inestabilidad financiera.